الأزمة التربوية في المغرب: هل يمكن لعلم النفس التربوي إنقاذ المدرسة؟

سيرورة الأزمة التربوية المغربية

في خضم التحولات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي يشهدها المغرب المعاصر، تبرز الأزمة التربوية كإشكالية متعددة الأبعاد، متجذرة في سياقات تاريخية وبنيوية متشابكة. لم تعد هذه الأزمة مجرد نقاش أكاديمي، بل أضحت هاجساً مجتمعياً يؤرق المتخصصين والفاعلين التربويين والأسر المغربية على حد سواء.

فالمدرسة المغربية التي كانت فيما مضى رمزاً للحراك الاجتماعي وبوابة للمعرفة، باتت تواجه تحديات جسيمة تتجلى في مؤشرات متعددة: ارتفاع نسب الهدر المدرسي، ضعف المردودية التعليمية، وتنامي الفجوة بين مخرجات المنظومة التربوية ومتطلبات سوق الشغل. هذا الواقع المأزوم يستدعي منا إعادة النظر في مقاربات الإصلاح التربوي، والبحث عن مداخل مغايرة تتجاوز المعالجات التقنية والهيكلية البحتة، نحو فهم أعمق للأبعاد النفسية والسيكوبيداغوجية للعملية التعليمية-التعلمية.

علم النفس التربوي: مفهومه، مجالاته، ودوره

علم النفس التربوي ليس مجرد فرع معرفي نظري، بل هو حقل معرفي-تطبيقي يقع في نقطة التقاطع بين العلوم النفسية والممارسة التربوية. يمكن تعريفه بأنه دراسة علمية للسلوك الإنساني في المواقف التعليمية-التعلمية، بهدف فهم آليات التعلم وديناميات العلاقات البيداغوجية، وتطوير استراتيجيات تربوية فعالة تراعي الخصائص النفسية للمتعلمين.

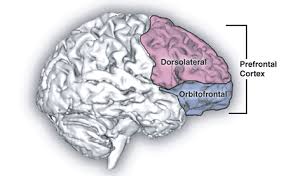

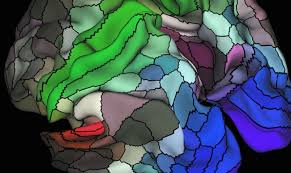

تتنوع مجالات علم النفس التربوي لتشمل دراسة النمو المعرفي والوجداني والاجتماعي للمتعلم، نظريات التعلم وتطبيقاتها، استراتيجيات التدريس وأساليب التقييم، الفروق الفردية وصعوبات التعلم، والدافعية والانفعالات في سياق التعلم. هذا التنوع يجعل من علم النفس التربوي مقاربة شمولية قادرة على تقديم إضاءات قيمة حول مختلف أبعاد العملية التعليمية-التعلمية.

يتجلى دور علم النفس التربوي في تحسين جودة التعليم من خلال مساهمته في تصميم مناهج دراسية تراعي خصائص نمو المتعلمين، وتطوير استراتيجيات تدريسية تستجيب للفروق الفردية، وبناء أدوات تقييم موضوعية تقيس فعلاً ما أُعدت لقياسه، وتوفير تدخلات علاجية لصعوبات التعلم، وتهيئة بيئة مدرسية محفزة للإبداع والتفكير الناقد.

تجليات الأزمة التربوية في المغرب: قراءة سيكوتربوية

تتجسد الأزمة التربوية في المغرب في ظواهر متعددة ذات أبعاد نفسية عميقة. فصعوبات التعلم التي يعاني منها شريحة واسعة من المتعلمين ليست مجرد مشكلات تقنية، بل هي نتاج تفاعل معقد بين عوامل نفسية (كالدافعية والقلق)، وعوامل بيداغوجية (كطرائق التدريس)، وعوامل اجتماعية (كالوضعية الاقتصادية للأسرة).

كما أن ضعف التحصيل الدراسي الذي تكشف عنه المؤشرات الوطنية والدولية لا يمكن فهمه بمعزل عن الإحباط النفسي الذي يعيشه المتعلم المغربي في مواجهة مناهج دراسية متخمة، ومقاربات تدريسية لا تراعي أنماط تعلمه، وفضاءات مدرسية طاردة للإبداع.

أما التقييمات التقليدية القائمة على الحفظ والاسترجاع فتخلف آثاراً نفسية سلبية على المتعلمين، من قلق الامتحان إلى فقدان الثقة بالذات، ومن التنافسية المرضية إلى العزوف عن التعلم.

الصحة النفسية للمتعلمين: المدرسة بين تعزيز النمو وتكريس الاغتراب

يفترض في المدرسة أن تكون فضاءً داعماً للنمو النفسي المتكامل للمتعلم، لكن واقع المدرسة المغربية يكشف عن مفارقة صادمة: فالبيئة المدرسية غالباً ما تتحول إلى فضاء للتوتر والضغط النفسي، وتكريس الشعور بالدونية لدى المتعلمين ذوي الصعوبات، وإهمال الحاجات النفسية الأساسية كالحاجة للانتماء والتقدير والإنجاز.

هذا الواقع المأزوم يتجلى في ظواهر مقلقة كالعنف المدرسي، والتنمر، واضطرابات المزاج والقلق لدى شريحة واسعة من المتعلمين. إن غياب الاهتمام بالصحة النفسية في المدرسة المغربية ليس مجرد قصور بيداغوجي، بل هو إخفاق أخلاقي يهدر حق المتعلم في بيئة آمنة ومحفزة.

المعلم المغربي: معاناة صامتة وانعكاسات تربوية

يعيش المعلم المغربي حالة من الاستنزاف النفسي نتيجة تضافر عوامل متعددة: ضغوط مهنية (كثافة البرامج، اكتظاظ الفصول)، وتحديات اجتماعية (تراجع مكانة المهنة، ضعف الدخل)، وصعوبات نفسية (الشعور بالاغتراب المهني، الإحباط). هذه الوضعية تنعكس سلباً على أدائه المهني وعلاقته بالمتعلمين، مما يغذي دائرة مفرغة من التوتر وسوء التواصل داخل الفصل الدراسي.

إن إهمال البعد النفسي لمهنة التدريس يفضي إلى ظاهرة “الاحتراق النفسي” لدى المعلمين، مما يفقدهم الدافعية والحماس والقدرة على الإبداع والتجديد. والأخطر من ذلك، أن معاناة المعلم النفسية تنتقل بطرق غير مباشرة إلى المتعلمين، فتتحول العلاقة البيداغوجية من فضاء للتفاعل الإيجابي إلى ساحة للصراع المكتوم.

نحو إصلاح تربوي يستلهم مقاربات علم النفس التربوي

في ضوء هذا التشخيص، يمكن لعلم النفس التربوي أن يقدم مداخل متعددة لإصلاح المنظومة التربوية المغربية

أولاً، تبني مقاربة متمركزة حول المتعلم تراعي خصائصه النفسية وأنماط تعلمه وميوله واهتماماته، وتنظر إليه ككائن متفرد وليس مجرد متلق سلبي للمعرفة.

ثانياً، تطوير برامج للدعم النفسي-التربوي داخل المؤسسات التعليمية، وتوفير خدمات الإرشاد والتوجيه، وتشخيص وعلاج صعوبات التعلم.

ثالثاً، إعادة النظر في أساليب التقييم نحو تقييم أصيل يقيس المهارات المركبة والقدرات الإبداعية، ويراعي الفروق الفردية، ويوفر تغذية راجعة بناءة.

رابعاً، الاهتمام بالصحة النفسية للمعلمين من خلال برامج التدريب على مهارات إدارة الضغوط، وتحسين ظروف العمل، وتعزيز الشعور بالانتماء المهني.

خامساً، تصميم بيئات تعلم محفزة تثير الفضول المعرفي وتنمي الدافعية الداخلية وتعزز الشعور بالكفاءة الذاتية لدى المتعلمين.

نحو رؤية تكاملية للإصلاح التربوي

إن الإصلاح التربوي الحقيقي يتجاوز المقاربات التقنية والإدارية الضيقة نحو رؤية شمولية تضع الإنسان (متعلماً ومعلماً) في صلب العملية التربوية. وهنا يبرز علم النفس التربوي كمدخل استراتيجي لتحقيق نقلة نوعية في المنظومة التربوية المغربية، من خلال فهم عميق لديناميات التعلم وتفاعلاته النفسية.

في الختام، إذا كانت المدرسة المغربية تعيش أزمة متعددة الأبعاد، فإن مقاربات علم النفس التربوي تقدم بارقة أمل لتجاوز هذه الأزمة، لا بوصفها “وصفة سحرية” جاهزة، بل كإطار معرفي-تطبيقي يتيح فهماً أعمق للظواهر التربوية وتدخلات أكثر فعالية. إن “إنقاذ المدرسة” رهين بإعادة اكتشاف الأبعاد الإنسانية للتربية، وهو ما لا يمكن تحقيقه دون الاستناد إلى مكتسبات علم النفس التربوي ومقارباته المتجددة.

0 Comments