السيكولوجيا في المغرب بين الدراسة الاكاديمية والممارسة المهنية

مما لا شك فيه أن علم النفس في المغرب يثير جدلًا كبيرًا بين الفهم التقليدي لما يسمى “النفس” وما تكتسبه هذه الكلمة من دلالات وتصورات واعتقادات، سواء لدى عامة الناس أو بعض الفئات المثقفة. إذ تقف هذه الكلمة عند مفترق طرق بين الموروث الثقافي الشعبي والمقاربات العلمية الحديثة. فكلمة “نفس” أو “روح” تُفهم في الأوساط الشعبية من خلال عدسة التقاليد والاعتقادات الراسخة التي تمنحها بُعدًا ميتافيزيقيًا لا يمكن دراسته علميًا. أما في الوسط العلمي، فلا تزال هذه المفردة تشكل إشكالًا كبيرًا بين المقاربات الكلاسيكية التي تجاوزت مفهوم “الروح” إلى مفهوم “النفس”، من خلال دراسة الخبرة الشعورية، إلى ما يسمى “السلوك”، الذي أسقط البنية الداخلية للنفس

هذه الكرونولوجيا التاريخية التي تدرس الإنسان، باعتباره جوهر البحث في هذا العلم، أفرزت إشكالية أساسية حول الموضوع: هل هو “نفس” أم “سلوك”؟ وهذا أمر معتاد في تاريخ العلوم الإنسانية، حيث واجهت منذ نشأتها صعوبة في تحديد موضوعها ومنهجها، بالإضافة إلى العوائق الإيديولوجية التي شكلت تحديًا كبيرًا. فقد كان الموضوع النفسي عند بعض الفئات يكتسي طابع المتعالي (غير قابل للدراسة) عن المعرفة العلمية، ولكن مع تطور العلوم الإنسانية، تم تجاوز هذه الرؤية الضيقة، وتم إبطال الجدالات العقيمة التي تعيق التطور.

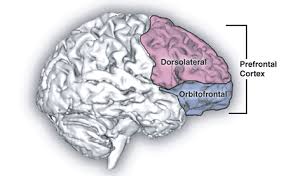

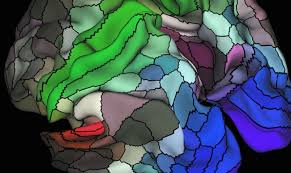

نحن اليوم أمام منظور جديد وباراديغم حديث، جاء مع التطور المعرفي في مجال العلوم الإنسانية، وبزرع الثورة المعرفية مما جعل موضوع علم النفس أكثر شمولية، (الذهن)حيث أصبح موضوع هذا العلم قابلًا للإجراء والقياس بفضل ارتباطه بالعلوم العصبية، التي تتعامل مع الاساس المادي الذي هو الدماغ ومخرجاته، (الذهن)الى تجلياته (السلوك)في هذا الإطار، لم يعد لمفردة “النفس” أي معنى ضمن هذا الباراديغم الجديد، ولا سيما أن الوجدان ليست ايضا الا مخرجات لتلك البنية المادية، أي الدماغ. وهنا أصبح مفهوم “الذهن” أكثر شمولية من مفهوم “النفس” في الدراسة العلمية، بعيدًا عن التأويلات الذاتية للتحليل النفسي

.

من هذا المنطلق، تُطرح مجموعة من الأسئلة

هل للجامعة المغربية توجه معين في تدريس هذا المجال العلمي؟

هل يستجيب التكوين الأكاديمي في علم النفس داخل الجامعة لمتطلبات الممارسة المهنية؟

ما هي القوانين التي تؤطر هذه الممارسة في المغرب؟

إن جسد المعرفة السيكولوجية في المغرب لا يزال مرتبطة بالثقافة السائدة، حيث تختلف زوايا دراسة الموضوع باختلاف الثقافات. وقد أظهرت السيرورة التاريخية أن علم النفس يتبع تطورات كل دولة وفقًا لإيديولوجياتها السياسية والثقافية والمعرفية. فعلم النفس في فرنسا مثلًا، في بداياته، لم يكن هو نفسه في أوروبا وأمريكا وألمانيا، إذ لكل بلد توجهه الخاص في التعامل مع هذا العلم.

أما في المغرب، فهو ليس بلدًا منتجًا للمعرفة العلمية، نظرًا لركود البحث العلمي في مختلف المجالات، بل يكتفي باستيراد المعرفة واستهلاكها، ثم إعادة تدويرها وفق خصوصياته الثقافية. ولا شك أن التأثير الفرنسي حاضر بقوة في هذا المجال، حيث يبدو واضحًا في الإطار الأكاديمي الذي يركز على مقاربات التحليل النفسي، مستخدمًا خطابًا فلسفيًا ضبابيًا وتأويليًا، نظرًا لغياب الوسائل والإمكانيات، وغياب الأفق التطبيقي، مما أدى إلى اختزال النظريات والمعارف في استخدامات ظرفية.

إن غياب الضوابط الأكاديمية والمؤسساتية جعل التحليل النفسي يُدرّس في الجامعة المغربية ضمن الإطار العام لعلم النفس، رغم أنه لا يزال مستعصيًا على التكيف مع المجتمع المغربي. كما أن الهيمنة اللغوية للفرنسية تُعد من الخصائص المميزة لممارسي التحليل النفسي، سواء داخل الجامعة أو في الممارسة المهنية، نظرًا لارتباطه بالمدرسة الفرنسية في التحليل النفسي.

في ظل هذا السياق، يبرز تساؤل جوهري: إلى أي مدى يستطيع التكوين الأكاديمي في علم النفس تلبية شروط الممارسة المهنية في المغرب؟

إن الإشكالية الأساسية التي تواجه علم النفس في المغرب تتمثل في الفجوة الواسعة بين التكوين الأكاديمي والممارسة المهنية. فالجامعة المغربية، وإن كانت تسعى إلى مواكبة التطورات العالمية في هذا المجال، لا تزال تعاني من عدة معوقات تحول دون تحقيق هذا الهدف.

توجه الجامعة المغربية في تدريس علم النفس

تتميز الجامعة المغربية بتبني توجه نظري يغلب عليه الطابع الفرنكوفوني، متأثرًا بالمدرسة الفرنسية في التحليل النفسي. وكما يشير الباحث المغربي محمد أمين الزاهري في كتابه “علم النفس في المغرب: التحديات والآفاق” (2018)، فإن “المناهج الدراسية المعتمدة في أقسام علم النفس بالمغرب لا تزال أسيرة النموذج الفرنسي، الذي يعطي الأولوية للجانب النظري على حساب الجانب التطبيقي”[1].

وقد أكدت دراسة أجراها المركز الوطني للبحث العلمي والتقني بالمغرب (2020) أن 75% من المواد المدرسة في أقسام علم النفس تركز على الجانب النظري، بينما لا تتجاوز المواد ذات الطابع التطبيقي نسبة 25%[2]. هذا الخلل يؤدي إلى تخريج أفواج من الطلبة يفتقرون إلى المهارات العملية الضرورية لممارسة المهنة.

إضافة إلى ذلك، يلاحظ الباحث عبد الصمد الزعري في دراسته “إشكالية التكوين في علم النفس بالمغرب” (2019) أن “التكوين الأكاديمي في علم النفس بالجامعات المغربية يعاني من تشتت المناهج وغياب رؤية موحدة، حيث تختلف المقاربات المعتمدة من جامعة إلى أخرى، وهو ما يؤثر سلبًا على جودة التكوين”[3].

التكوين الأكاديمي ومتطلبات الممارسة المهنية

يكشف الواقع العملي عن فجوة كبيرة بين ما يتلقاه الطالب من معارف نظرية داخل الجامعة وما تتطلبه الممارسة المهنية من مهارات تطبيقية. فحسب دراسة أجرتها الجمعية المغربية لعلماء النفس (2021)، فإن “60% من خريجي أقسام علم النفس يواجهون صعوبات جمة في الاندماج المهني، نظرًا لضعف تكوينهم في المجالات التطبيقية”[4].

ويرجع هذا الخلل إلى عدة عوامل، أبرزها

وفي هذا السياق، يقترح الدكتور أحمد المرابط في كتابه “نحو رؤية جديدة لتدريس علم النفس في المغرب” (2022) “ضرورة إعادة النظر في المناهج الدراسية، وإدماج التكوين التطبيقي في جميع مراحل الدراسة، مع تكثيف التدريبات الميدانية وربط الجامعة بمؤسسات الممارسة المهنية”[5].

الإطار القانوني للممارسة المهنية في علم النفس بالمغرب

يشكل غياب إطار قانوني واضح ومتكامل ينظم مهنة علم النفس في المغرب أحد أبرز التحديات التي تواجه الممارسين في هذا المجال. فرغم صدور القانون رقم 43.13 المتعلق بمزاولة مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي سنة 2015، والذي يشمل مهنة الأخصائي النفسي، إلا أن هذا القانون لا يزال يعاني من قصور في التطبيق وعدم وضوح في تحديد شروط ممارسة المهنة.

وحسب دراسة قام بها المرصد المغربي للسياسات العمومية (2023)، فإن “غياب الإطار القانوني المنظم لمهنة علم النفس في المغرب أدى إلى انتشار الممارسة العشوائية وغير المؤهلة، مما يشكل خطرًا على الصحة النفسية للمواطنين”[6].

ومن أبرز النقائص التي يعاني منها الإطار القانوني الحالي

إن تطوير علم النفس في المغرب يواجه العديد من التحديات، لكنه يحمل أيضًا آفاقًا واعدة في ظل التحولات التي يشهدها المجتمع المغربي والاهتمام المتزايد بالصحة النفسية.

التحديات الثقافية والاجتماعية

يشير الباحث نور الدين الزاهي في كتابه “الثقافة والممارسة النفسية في المغرب” (2020) إلى أن “المجتمع المغربي لا يزال يتعامل مع الاضطرابات النفسية من منظور ثقافي يربطها بالمعتقدات الشعبية والممارسات التقليدية، مما يحد من فعالية التدخل النفسي العلمي”[7].

وتؤكد الدكتورة فاطمة المرنيسي في دراستها “المرأة والصحة النفسية في المغرب” (2021) أن “الوصم الاجتماعي المرتبط بالاضطرابات النفسية لا يزال يشكل عائقًا أمام طلب المساعدة النفسية، خاصة في المناطق القروية والمحافظة”[8].

التحديات الاقتصادية والمؤسساتية

تعاني الممارسة النفسية في المغرب من نقص في الموارد المالية والبشرية، إذ تشير إحصائيات وزارة الصحة المغربية (2022) إلى أن “نسبة الأخصائيين النفسيين لا تتجاوز 0.5 لكل 10000 نسمة، وهي نسبة ضئيلة مقارنة بالمعايير الدولية التي توصي بمعدل 3 أخصائيين لكل 10000 نسمة”[9].

كما أن خدمات الصحة النفسية لا تحظى بتغطية كافية من نظام التأمين الصحي، مما يجعلها غير متاحة للفئات ذات الدخل المحدود. وقد أشارت دراسة للمعهد الوطني للصحة (2020) إلى أن “أقل من 20% من المغاربة الذين يعانون من اضطرابات نفسية يتلقون العلاج المناسب، بسبب ارتفاع تكلفة الخدمات النفسية وعدم شمولها بالتغطية الصحية”[10].

آفاق التطوير والتحديث

رغم هذه التحديات، فإن آفاق تطوير علم النفس في المغرب تبدو واعدة، خاصة مع تزايد الوعي بأهمية الصحة النفسية وتطور البحث العلمي في هذا المجال. وتتمثل أبرز مسارات التطوير في

وفي هذا السياق، يؤكد الدكتور مصطفى حجازي في كتابه “التخلف الاجتماعي: مدخل إلى سيكولوجية الإنسان المقهور” (2019) على “ضرورة تطوير نموذج معرفي يراعي الخصوصية الثقافية المغربية، دون الانغلاق على التجارب العالمية الناجحة في مجال الصحة النفسية”[11].

خاتمة

إن تطوير علم النفس في المغرب يتطلب مقاربة شاملة تأخذ بعين الاعتبار مختلف الأبعاد الأكاديمية والمهنية والثقافية والاجتماعية. فالجامعة المغربية مدعوة إلى تجاوز النموذج النظري التقليدي نحو تكوين أكثر انفتاحًا على الممارسة المهنية، مع الاستفادة من التطورات العلمية الحديثة في مجال العلوم المعرفية والعصبية.

كما أن تطوير الإطار القانوني والتنظيمي للممارسة المهنية يشكل ضرورة ملحة لضمان جودة الخدمات النفسية وحماية المستفيدين منها. وفي هذا السياق، يبرز دور الهيئات المهنية والجمعيات العلمية في تنظيم المهنة وتطوير معايير الممارسة الأخلاقية.

إن مستقبل علم النفس في المغرب رهين بقدرة الفاعلين الأكاديميين والمهنيين على تجاوز التحديات الراهنة وبناء نموذج معرفي يستجيب لخصوصيات المجتمع المغربي، مع الانفتاح على التجارب العالمية الناجحة في هذا المجال.

المراجع

[1] الزاهري، محمد أمين. (2018). علم النفس في المغرب: التحديات والآفاق. الدار البيضاء: دار النشر المغربية

[2] المركز الوطني للبحث العلمي والتقني. (2020). تقرير حول واقع التعليم العالي في العلوم الإنسانية والاجتماعية بالمغرب. الرباط: منشورات المركز.

[3] الزعري، عبد الصمد. (2019). إشكالية التكوين في علم النفس بالمغرب. المجلة المغربية للدراسات النفسية والتربوية، 32(2)، 45-64.

[4] الجمعية المغربية لعلماء النفس. (2021). الممارسة النفسية في المغرب: الواقع والتحديات. الدار البيضاء: منشورات الجمعية.

[5] المرابط، أحمد. (2022). نحو رؤية جديدة لتدريس علم النفس في المغرب. مراكش: المطبعة والوراقة الوطنية.

[6] المرصد المغربي للسياسات العمومية. (2023). تقرير حول السياسات الصحية في مجال الصحة النفسية بالمغرب. الرباط: منشورات المرصد.

[7] الزاهي، نور الدين. (2020). الثقافة والممارسة النفسية في المغرب. فاس: منشورات جامعة سيدي محمد بن عبد الله.

[8] المرنيسي، فاطمة. (2021). المرأة والصحة النفسية في المغرب. مجلة دراسات نسائية، 15(3)، 78-9

0 Comments